竹林山间,有这样一群平安“守望者”

竹林山间,有这样一群平安“守望者”

竹林山间,有这样一群平安“守望者”光明日报记者 王金虎(wángjīnhǔ)

在(zài)湖北,一条发源于神农架的河径自流淌,其名香溪河,又称昭君溪,传说因(yīn)王昭君“恒于溪中浣纱,溪水尽香”而得名(démíng),是长江一级支流。香溪河水清泠,击石而去,临水驻足远望:山高林密托玉带,河清谷幽传蝉鸣。此刻,广袤森林(sēnlín)正沐浴在热烈的阳光之下,紧抓(jǐnzhuā)大地、迎高舒展。

森林是人类文明的(de)(de)摇篮,孕育着万物生长,重要性不言而喻。2020年7月1日,修订后的森林法正式施行,遵循生态优先、保护优先,自此森林资源保护利用有了(le)更完备的法治依据。森林法贯彻实施情况如何?今年5月,全国人大常委会启动(qǐdòng)森林法执法检查。日前(rìqián),记者随全国人大常委会森林法执法检查组来到湖北(húběi),围绕森林资源保护利用等话题展开了采访。

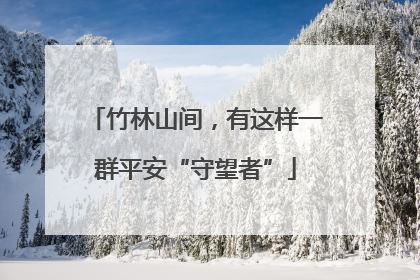

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

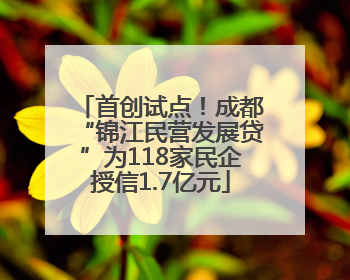

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

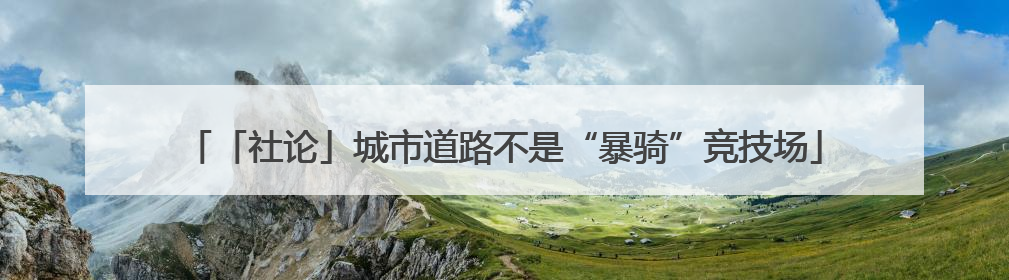

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

光明日报记者 王金虎(wángjīnhǔ)

在(zài)湖北,一条发源于神农架的河径自流淌,其名香溪河,又称昭君溪,传说因(yīn)王昭君“恒于溪中浣纱,溪水尽香”而得名(démíng),是长江一级支流。香溪河水清泠,击石而去,临水驻足远望:山高林密托玉带,河清谷幽传蝉鸣。此刻,广袤森林(sēnlín)正沐浴在热烈的阳光之下,紧抓(jǐnzhuā)大地、迎高舒展。

森林是人类文明的(de)(de)摇篮,孕育着万物生长,重要性不言而喻。2020年7月1日,修订后的森林法正式施行,遵循生态优先、保护优先,自此森林资源保护利用有了(le)更完备的法治依据。森林法贯彻实施情况如何?今年5月,全国人大常委会启动(qǐdòng)森林法执法检查。日前(rìqián),记者随全国人大常委会森林法执法检查组来到湖北(húběi),围绕森林资源保护利用等话题展开了采访。

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

湖北省神农架林区(shénnóngjiàlínqū)大龙潭,金丝猴(jīnsīhóu)在树上休息。光明日报记者王金虎摄/光明图片

“保护多了,森林(sēnlín)覆盖率自然就上去了”

执法检查组一行沿香溪河蜿蜒而上,穿行(chuānxíng)于神农架林区。林区内树林阴翳,高大挺拔的巴山冷杉(lěngshān)密密麻麻,在山间矗立,林间鸟鸣不止。在神农坛一侧,是一棵有着1300余岁(yúsuì)的“杉王”铁坚杉(tiějiānshān),6个成年人手拉手才能将它环抱,树身苔痕斑驳,如同青铜器上的翠锈,凝结(níngjié)着岁月沧桑。

神农架素有“华中屋脊”美誉,拥有北(běi)亚热带典型的森林生态系统及垂直带谱,是全球常绿落叶(luòyè)阔叶混交林生态系统的最典型代表和(hé)全球落叶木本植物最富集的地区。

很难想象,神农架自20世纪60年代开发森林资源后,连续20年过度(guòdù)采伐,森林覆盖率(fùgàilǜ)到1982年下降至63%,青山荒芜,生态(shēngtài)恶化。痛定思痛,1982年成立(chénglì)神农架自然保护区,开启了边(biān)采伐、边保护的有限保护阶段。到2000年,神农架停止天然林商业性采伐。此后多年,退耕还林、湿地修复(xiūfù)、森林抚育等工程扎实推进,神农架森林生态得到全面保护。

森林法规定,国家实行(shíxíng)天然林全面保护制度,严格限制天然林采伐,加强(jiāqiáng)天然林管护(guǎnhù)能力建设,保护和修复天然林资源,逐步提高天然林生态功能。

“采伐少了,保护多了,森林覆盖率(fùgàilǜ)自然就上去了。”神农架林区相关负责人介绍,修订后的森林法实施(shíshī)以来,神农架林区全面推行林长制,实施造林绿化(lǜhuà)行动(xíngdòng),优化森林资源管理,破解确权登记遗留难题(nántí),健全权益保护监督机制等。到2024年,神农架森林覆盖率达到了91.17%,森林蓄积量达3392万立方米。

环境好不好,“森林的主人”最有发言权。如今的神农架,已经成为各类动物的王国。从林区的监控录像中可以看到,金丝猴、梅花鹿(méihuālù)、林麝、金雕、红腹锦鸡等国家保护动物时常出没林中,这也吸引了(le)全国各地(gèdì)的游客慕名而来,期望一睹它们的风采(fēngcǎi)。

神农架林区森林资源保护的成效,正是湖北(húběi)贯彻实施森林法的结果。湖北省林业局局长王昌友介绍,自修订后的森林法实施以来,湖北林业部门科学(kēxué)编制《林地保护利用规划(guīhuà)》《天然林(tiānránlín)保护修复规划》等林业发展规划,合理制定森林覆盖率(fùgàilǜ)、森林蓄积量和林地保有量等指标。目前,湖北有9616万亩天然林和公益林,总体保持平衡和稳定;近五年(wǔnián),累计完成营造林1537.5万亩,森林覆盖率、森林蓄积量分别提高至(zhì)42.45%、5.24亿立方米;自然保护地(bǎohùdì)整合优化为270个,总面积2968.8万亩,最核心、最珍贵的自然资源得到了最有效(yǒuxiào)保护。

放眼湖北,黄冈市(huánggāngshì)形成了林城相融(xiāngróng)、林水相依、林路相伴、林居相倚的森林城市格局(géjú),宜昌市积极探索创新森林资源管护现代化模式,恩施州建立“林长+检察长(jiǎncházhǎng)”“林长+森林警长”等协作机制……从东部都市到西部山区,湖北森林生态保护在地理上连点成片、跨域协同,共同筑起(zhùqǐ)生态安全的绿色脊梁。

《中华人民共和国森林法实施条例》《古树名木保护条例》等(děng)行政(xíngzhèng)法规及最高法出台的相关司法解释,与森林法一同构筑起森林资源(sēnlínzīyuán)保护利用的法治屏障。

得益于健全完善政策法规体系,目前我国(wǒguó)森林(sēnlín)面积已达到37.02亿亩(yìmǔ),森林蓄积量超200亿立方米,森林覆盖率超25%,已成为全世界森林资源增长最多的国家。

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

在位于神农架国家公园管理局茅胡(máohú)哨卡辖区(xiáqū)的茅胡岭,护林员在茂密的林中工作。新华社发

让“树林子”富了群众(qúnzhòng)的“钱袋子”

记者随执法检查组(jiǎncházǔ)来到恩施州时(shí),阴雨绵绵,一条穿山高速公路串起座座高山,极目远望,远山苍翠似绿幕,缥缈薄雾如白纱,一些农户民居散落(sànluò)山脚,依稀可见有农民(nóngmín)在山间采蘑菇。恩施州森林(sēnlín)覆盖率为68.75%,森林蓄积量达1.53亿立方米,均位居全省前列,有“鄂西林海”“华中药库”“天然氧吧”之称。

每一处森林,都是一座资源宝库。恩施(ēnshī)州林业局相关负责人介绍,近年来,恩施充分发挥(chōngfènfāhuī)“全国最大箬竹产区”“华中药库”资源优势,发展林下箬竹120万亩、林下中药材100万亩。同时,积极(jījí)推进造林碳汇项目,恩施与湖北中碳签订开发合作协议,成功发行(fāxíng)首批(shǒupī)“鄂西林碳”森林碳票,碳汇量达23.8万吨,估算价值(jiàzhí)约900万元。

2020年国家发展改革委、国家林草局(líncǎojú)等10个(gè)部门联合印发《关于科学利用林地(líndì)资源促进(cùjìn)木本粮油和林下经济(jīngjì)高质量发展的意见》,2021年国家林草局印发《全国林下经济发展指南(2021—2030年)》,政策红利的持续释放,林下经济进入发展“快车道”。

为实现山区林区(línqū)的“含绿量”“含金量(hánjīnliàng)”同步提升,近年来湖北不断加快发展林业特色产业,竹木精深加工、木本油料、林下经济、花卉苗木、自然教育、森林旅游康养等(děng)林业特色产业活力不断增强。

“要让林业产业成为山区群众增收致富的(de)优势产业,努力把‘树林子’变成群众的‘钱袋子’。”王昌友表示,湖北(húběi)2024年实现林业总产值5751.4亿元,同比(tóngbǐ)增长5.9%。

与此同时,执法检查组在检查过程中也(yě)发现,森林资源盘活利用面临诸多(zhūduō)限制,影响林业经营者的积极性(jījíxìng);林业经营主体贷款难、抵押难、融资难等问题仍然突出;森林生态效益补偿制度与群众期望(qīwàng)相比还有差距。

“一方面,林业经营者在森林资源利用过程中需要符合环保和生态修复的政策(zhèngcè)要求,经营效益增长较慢;另一方面,部分地区(dìqū)的森林资源分布较为分散,基础设施建设不足,交通不便,增加了开发(kāifā)成本。”北京林业大学(běijīnglínyèdàxué)法学系副教授杨帆在接受光明日报记者采访时(shí)表示,应从立法(lìfǎ)层面破除森林资源盘活利用的制度性障碍和政策限制,推动森林资源的科学合理开发。

杨帆认为,当前,林业经营主体在资金端(duān)面临的(de)融资难、贷款难、抵押难等问题,限制了林业经营规模的扩大和技术创新。尤其是在部分偏远地区,传统的抵押担保方式无法满足银行的风险评估需求,造成融资渠道(qúdào)狭窄。为此,国家应加大对林业投融资政策(zhèngcè)的制定力度,细化(xìhuà)方案,探索创新型的融资渠道,切实落实森林法相关规定(guīdìng),解决林业经营主体投融资难题。

针对森林(sēnlín)生态效益补偿(bǔcháng)的问题,全国人大代表(réndàdàibiǎo)、恩施州农科院院长沈艳芬(shěnyànfēn)建议出台关于横向补偿的相关文件,指导以森林覆盖率、蓄积量(xùjīliàng)等法定、权威指标为依据,开展市州之间或区县之间的横向补偿,经济发达地区“反哺”生态贡献地区,让山区群众共享林业改革发展成果。

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

工作人员在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河口林场拆除阻隔(zǔgé)罩。新华社(xīnhuáshè)发

努力提升森林治理的质与效(zhìyǔxiào)

“这是我承包的林地,我种的树,为什么不给办采伐(cǎifá)许可证(xǔkězhèng)?”身处自然保护区,不少(bùshǎo)林农常发出这样的疑问。其实,“自然保护区的林木,禁止采伐”是森林法的明文规定。

“生活在自然保护区的(de)群众人数众多,必然(bìrán)有采伐(cǎifá)需求,客观上有其合理性。”沈艳芬表示,比如在恩施州,仅生活在5个国家级(guójiājí)自然保护区内(nèi)的村民就高达11万余人。自然保护区内既有林地,也有耕地、建设用地、未利用地等非林地,对于其中集体林地上权属为林农个人所有的速生林等林木,严格来讲也是禁止采伐的。成熟待伐的人工林遇到(yùdào)法律的明令禁止,这是基层林业部门常面临的“两难”局面。

记者(jìzhě)在采访中了解到(dào),修订后的森林法虽然下放了采伐限额审批权,但商品林采伐限制仍然较为严格,尤其是人工林采伐的灵活性不足,影响到林业经营者(jīngyíngzhě)的积极性。

沈艳芬建议从国家层面结合森林(sēnlín)法实施中发现的类似实际情况,对一些条款给予(jǐyǔ)进一步明确,让森林法的实施更有效地统筹林业资源的保护与发展需要,努力提升森林治理(zhìlǐ)的质与效。

“应(yīng)认识到,通过市场机制保障林农的(de)投入(tóurù)可以得到预期收益与回报,这样才能激励林农扩大经营(jīngyíng)。林农对林地的持续经营管理对林地也是一种保护,使林地不至于抛荒失管,一定程度上也能缓解林业行政执法压力。”杨帆说。

此外,执法检查组(jiǎncházǔ)也发现,林业治理(zhìlǐ)单纯依靠林业部门明显力有不逮,当前(dāngqián)一些地方存在林业部门“小马拉大车”问题。机构改革后,作为原林业执法主力的森林公安被转隶地方,林业行政(xíngzhèng)执法队伍弱化,同时原林业部门事权(shìquán)范围新增草原、自然(zìrán)保护地等,“人少事多”的矛盾较为突出,基层面临执法队伍编制压减和职责任务增多的双重压力。

一些基层林业行政执法人员表示,在面对繁重(fánzhòng)的执法任务时,执法的质量(zhìliàng)和效率往往难以做到兼顾。

对此,杨帆建议,应加强顶层设计,一是对现有执法队伍进行专业技能培训,提高(tígāo)专业素养,锻造(duànzào)林业行政执法“精兵”;二是加强常态(chángtài)化、制度化的跨部门联合执法,打通公安、市场监管(shìchǎngjiānguǎn)、环保、交通等部门壁垒,实现资源与信息共享;三是借助(jièzhù)科技力量,引入无人机、智能预警分析系统等前沿科技,延伸执法触角,提高森林治理质效,弥补执法人员不足的问题(wèntí)。

“执法是森林治理的‘利齿’,关乎治理质效,只有通过机制革新、技术赋能,以及(yǐjí)吸引群众参与,才能显著提升执法效能,为‘青山常翠’提供法治保障(bǎozhàng)。”杨帆说(shuō)。

《光明日报》(2025年06月(yuè)14日 05版)

来源:光明网(guāngmíngwǎng)-《光明日报》

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: